Fotografia e parola

Il mio rapporto con la letteratura risale alla fine degli anni ‘70 quando mia madre con apparente casualità entrò in un’edicola e mi fece scoprire la collana “Il giallo dei ragazzi” edita da Mondadori. Grazie a quei piccoli libri dalle copertine illustrate che promettevano avventure e intrighi, scoprii che restare sdraiato sul divano per intere mezz’ore, oltre a essere un’alternativa piacevole ai momenti di noia, era un modo del tutto legittimo per farmi i fatti miei. Da quel giorno i romanzi mi hanno accompagnato, senza capricci, come fedeli compagni di viaggio disponibili al confronto, pronti a condividere riflessioni, dissapori ed entusiasmi. La lettura mi ha consolato, divertito, distratto, stufato, sostenuto; mi ha fatto scoprire prima il teatro poi il cinema e mi ha spinto sin da subito ad affrontare un foglio bianco armato solo di una penna stilografica e di inchiostro blu.

Durante il triennio del liceo, la fotografia è stata, per me, un passatempo saltuario, un esercizio di navigazione a vista, un balbettio inconsistente che cercava di affiancarsi alle parole che tracciavo sulla carta tutti i giorni prima di cena. A quell’epoca il bisogno di esprimermi passava attraverso le parole. Scrivevo, raccontavo piccole storie inconsistenti, trasformavo sensazioni in descrizioni ricche di ingenuità, intrise della retorica spicciola di chi crede che basti affidarsi alle proprie idee e lasciarsi trasportare dall’ispirazione per creare un capolavoro. Avevo la fretta dell’adolescenza e la frustrazione delle esperienze che non avevo ancora vissuto.

Quando appoggiavo la penna e prendevo la macchina fotografica, esitavo su cosa rivolgere l’attenzione. Nelle fotografie di paesaggio e in quelle realizzate per strada cercavo di riprodurre le immagini che volevo scrivere; nei volti delle amiche o dei passanti vedevo i personaggi del libro che stavo leggendo. Fotografare era un gioco che mi permetteva di affinare la percezione della realtà senza dover svelare i miei pensieri, ma era un processo meccanico fine a stesso. Mi piaceva la sensazione che precedeva lo scatto, l’attimo che separava l’attesa dall’istante della scelta in cui il dito premeva sul pulsante di scatto, il rumore dello specchio che si alzava e la resistenza della manetta che trascinava il rullino e ricaricava l’otturatore. Era una sensazione fisica che generava benessere senza che mi fosse chiaro il perché. Ne capii la ragione una sera in cui andai a teatro con i miei genitori portando con me la Nikon FE che avevo comprato qualche settimana prima con i miei risparmi. Andava in scena la trascrizione teatrale degli “Esercizi di stile” di Raymond Queneau realizzata da Paolo Poli. Quando iniziò lo spettacolo, caricai la macchina fotografica con la pellicola in bianco e nero che avevo portato “tirata” a 1600 ASA e, dalla piccionaia, cominciai a guardare attraverso il mirino senza scattare.

Bus. Spettacolo tratto da “Esercizi di stile” di Raymond Queneau e messo in scena da Paolo Poli. Teatro G.Donizzetti, Bergamo, 1983.

Quello che vidi fu stupefacente. In basso, a qualche metro da me, le parole di un’opera che avevo da poco studiato a scuola con la professoressa di francese, prendevano vita. Diventavano tangibili nei corpi, nei costumi e nei movimenti degli attori che, di volta in volta, si adattavano al tono, al ritmo e all’atmosfera che il testo richiedeva – gli “Esercizi di stile” sono una sfida e una provocazione in cui Queneau propone al lettore un breve e semplice racconto ripetuto e narrato più volte con uno stile di scrittura sempre diverso. Le immagini che apparivano nell’oculare e il testo su cui era costruito lo spettacolo si rispecchiavano attraverso il filtro della messa in scena; non mi restava altro che riflettere sul significato del verbo guardare e provare a riprodurre con la fotografia quello che stavo vedendo. Alla fine dello spettacolo avevo scattato un rullino intero, 36 fotografie, un’infinità per l’epoca.

Quando ritirai le piccole stampe di lettura 10×15 che avevo richiesto assieme allo sviluppo del rullino, rimasi sorpreso: in una decina di fotografie ritrovai esattamente le immagini che volevo realizzare, le altre erano decisamente da buttare. Potevo ritenermi soddisfatto, avevo capito che la fotografia era un mezzo complesso, capace di travalicare la rappresentazione del reale ed esprimere qualcosa di intangibile. Come la parola.

Con un libro tascabile, un taccuino e una stilografica sempre in tasca, affrontai gli anni dell’università. Milano mi offriva il mondo adulto, i compagni e le compagne erano universi da scoprire, lo spazio in cui potevo vivere e muovermi si espandeva. Mi divertivo e imparavo, le conoscenze si arricchivano, le parole si facevano più complesse, i miei testi si inspessivano, i racconti si allungavano una pagina dopo l’altra al ritmo del treno che da Milano Centrale mi riportava a casa. Spesso però, mentre scrivevo, alzavo gli occhi e provavo il bisogno di fotografare le immagini che stavo descrivendo con le parole; altre volte, rimpiangevo di non poter fotografare quello che stavo vedendo per poterlo trasformare in un breve racconto o in un cammeo da inserire all’interno del preteso romanzo che stavo scrivendo. Anche se lontana, sopraffatta dal mondo astratto della filosofia e della letteratura, relegata a una pratica saltuaria e al rimpianto di avere, ancora una volta, dimenticato la macchina fotografica nell’armadio, la fotografia era sempre presente.

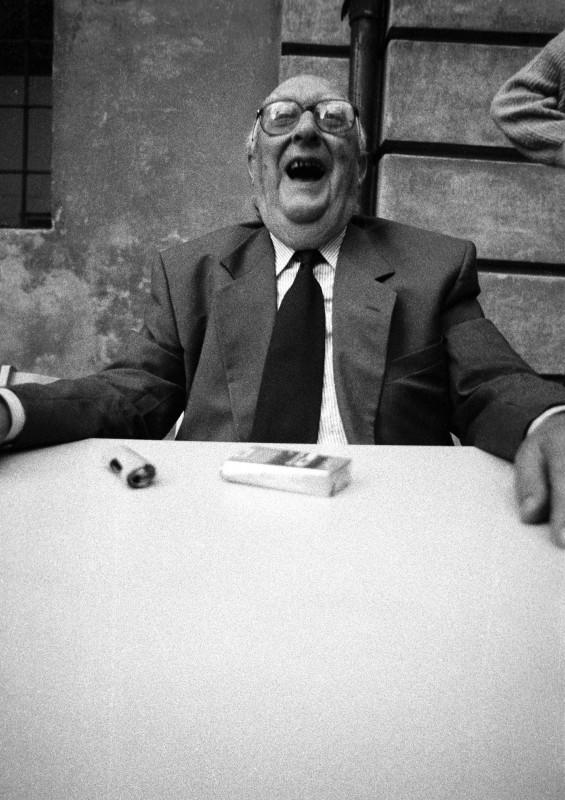

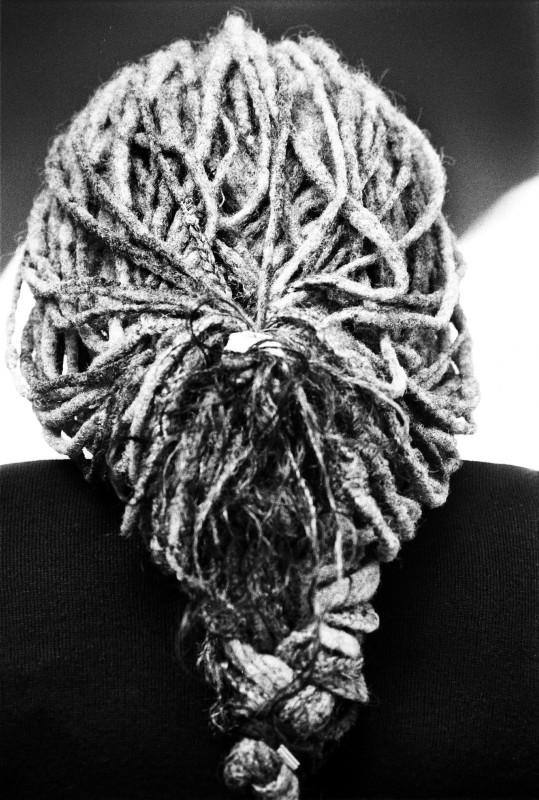

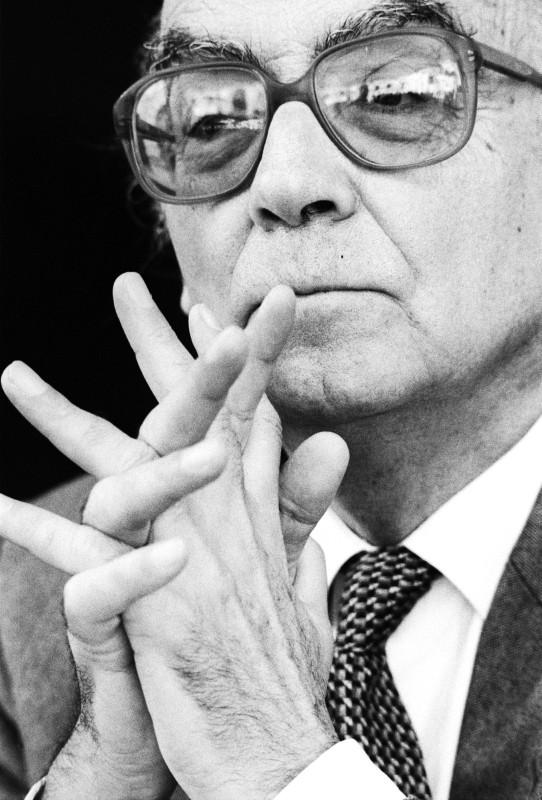

Estratti dalla serie: Ritratti di pensiero Mantova, 1998-99. Robert Mc Lyan Wilson, Andrea Camilleri, Toni Morrison, José Saramago

Piano piano, cominciai a mettere sempre nello zaino la Nikon con il 35mm montato sul corpo macchina e il 50mm ben protetto in un piccolo sacchetto di stoffa perché non si rovinasse. Era arrivato il momento di soffermarmi sulla realtà, di raccoglierla e fissarla con una parvenza di realismo. Volevo costringermi a essere presente e a raccontare il reale senza concedermi assenze. Volevo allontanarmi dalla pratica della letteratura per avvicinarmi al giornalismo: abbandonare la parola, almeno per un po’, mi parve la soluzione migliore.

Senza che me ne rendessi conto i ruoli si invertirono velocemente. Fotografavo ogni giorno e dimenticavo la penna e il taccuino. Passavo ore a guardare e selezionare centinaia di fotografie da proporre ai giornali, facevo ricerche per trovare storie da fotografare sia per me che per i colleghi che, come me, avevano scelto il fotogiornalismo come via per condividere le loro idee, opinioni e riflessioni sull’attualità e sulla società. Scrivere con le fotografie era diventato il modo più naturale per raccontare, le immagini avevano sostituito le parole, i concetti si esprimevano con l’inquadratura e la composizione. La realtà era il calamaio, la luce l’inchiostro.

Nel 2004, per varie ragioni, mi trasferii a Parigi. Come tutte le grandi città, anche la capitale francese si svela ai nuovi arrivati con gradualità, si spoglia come una donna pudica lasciando intravedere la sua nudità con parsimonia. Scoprirla richiede perseveranza e forza di volontà per aggirare i tranelli delle apparenze, i bagliori della compiacenza e del narcisismo, i lustrini dietro i quali si nascondono i difetti, il trucco pesante che nasconde le imperfezioni e una certa stanchezza. Ma, come tutte le metropoli, anche Parigi è un parco giochi per i fotografi che si interessano all’umanità in tutte le sue molteplici forme, drammatiche o lievi, pittoresche o monotone.

Estratti dalla serie: La città muta. Parigi, 2004-2010, di Francesco Acerbis

Camminare per la città e raccogliere fotografie che raccontassero la vita di una grande capitale occidentale divenne un rituale quasi quotidiano. Quando avevo tempo, uscivo di casa e percorrevo i lunghi viali, voltavo un angolo e mi perdevo nelle vie strette di quartieri sconosciuti. Intanto il desiderio di ritrovare la stilografica e un taccuino su cui appuntare i pensieri tornò a bussare alla mia porta, forse per il bisogno di ritrovare la mia lingua, l’italiano, forse perché il bisogno di scrivere era sopito da troppo tempo. Entrai in una cartoleria e comprai un piccolo quaderno nero su cui incominciai a prendere appunti e a scrivere incipit di racconti che non riuscivo mai a continuare. Decisi che tra un’annotazione e l’altra avrei incollato alcune fotografie, un po’ per estetica, un po’ per ricordare le considerazioni che non avevo avuto la voglia di scrivere.

Estratti dalla serie: La città muta. Parigi, 2004-2010, di Francesco Acerbis

La metropolitana si rivelò presto un luogo importante per capire le dinamiche e il ritmo che regolava la città. In poco tempo abbandonai l’abitudine di aprire un libro per leggere mentre mi spostavo da un quartiere all’altro e cominciai fotografare. In poche settimane accumulai decine di immagini che selezionai e trasformai in una serie fotografica da poter distribuire attraverso l’agenzia che mi rappresentava. Era un lavoro semplice, a ben vedere quasi scontato, ma che per me aveva il sapore dell’indagine, della scoperta, del viaggio; dell’essere straniero in terra straniera.

Estratti dalla serie: M. Parigi, 2005, di Francesco Acerbis

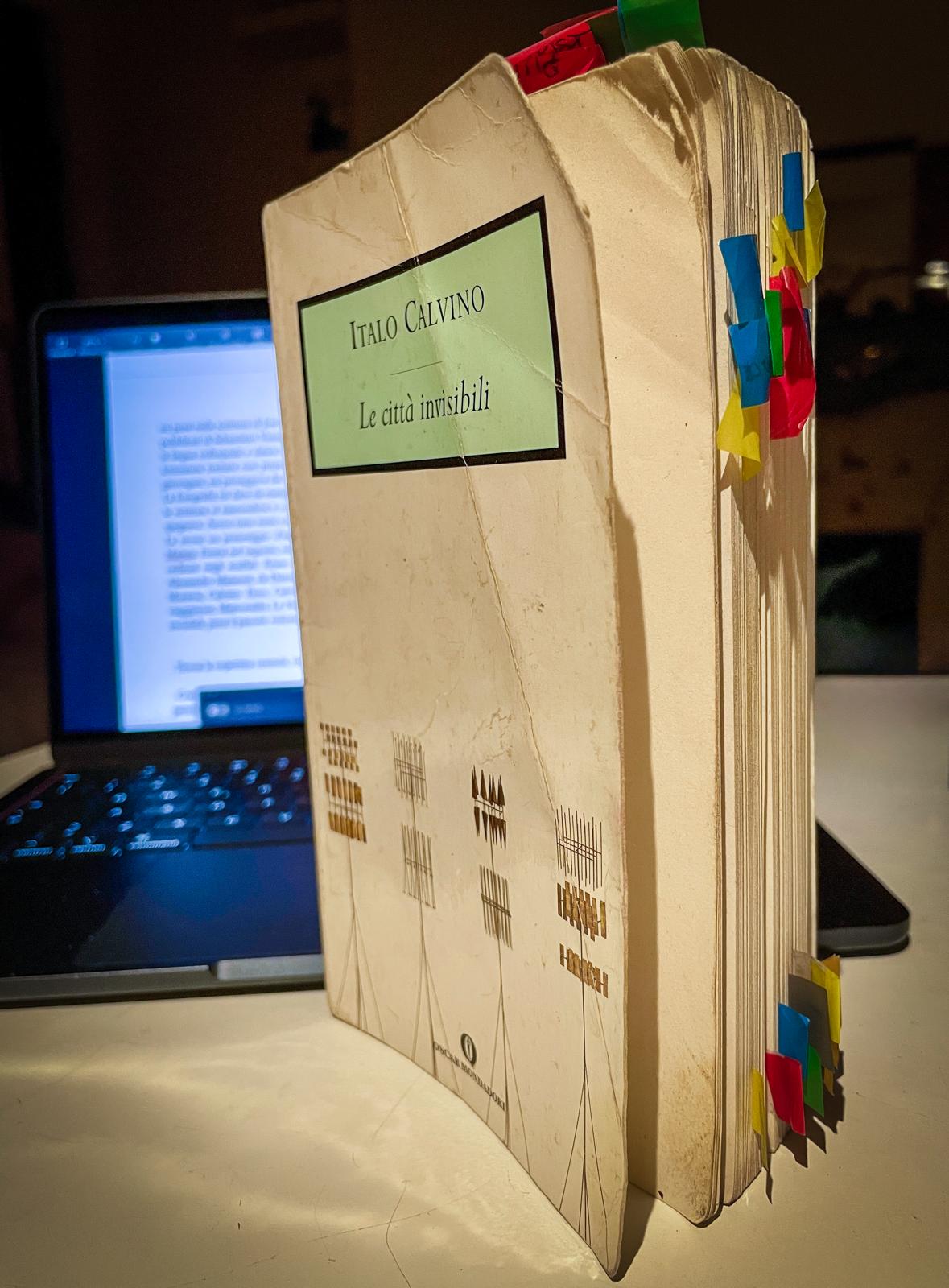

Ricordo che in quel periodo di “flâneries”, di passeggiate pigre alla scoperta della città, lessi l’opera completa di Stefano Benni, affrontai con nervosismo Oceano mare, City e Seta di Alessandro Baricco, mi persi nelle atmosfere di José Saramago, scoprii la poetica di Caproni, lessi tutti i romanzi fino ad allora pubblicati di Sebastiano Vassalli, divorai decine di gialli scandinavi tradotti in francese e mi scontrai con la lingua colloquiale e datata di Nestor Burma, il detective protagonista dei romanzi di Leo Malet. La letteratura tornava con prepotenza nella mia vita, si insinuava tra le fotografie, dialogava con il mio girovagare, mi proteggeva dai vuoti e dalle solitudini improvvise che solo le grandi città sanno generare. La fotografia mi dava da mangiare, mi proteggeva e mi accompagnava; la lettura mi guidava e sosteneva, la scrittura si nascondeva e a tratti riappariva come un lampo che si accende nella sera e subito si spegne. Avevo tutto sotto controllo, ma sapevo che stavo ancora cercando una chiave. La trovai un pomeriggio d’autunno in Rue du Roi de Sicile, nel cuore del Marais. All’epoca non c’erano né Amazon né gli eReader, per leggere in italiano bisognava farsi spedire i libri da casa oppure comprarli nell’unica libreria italiana di Parigi, La tour de Babele.. Per tutto il pomeriggio avevo seguito una delle solite manifestazioni che ritmano i giorni della settimana nella capitale francese. Né grande né piccolo, il corteo si era disperso senza tensioni in Place de la Bastille e io non avevo altri impegni. Decisi di rientrare a piedi passando dalla libreria. Entrai, saltai le novità esposte sui tavolini e cominciai a guardare le coste dei libri ordinati negli scaffali del reparto dei classici della letteratura italiana. C’erano tutti, da Dino Buzzati ad Alessandro Manzoni, da Dante a Grazia Deledda, D’Annunzio, Boccaccio, Pirandello, Montale, Ungaretti, Pasolini, Arbasino, Moravia, Calvino. Ecco, Calvino: I sentieri dei nidi di Ragno, Palomar, Se una notte d’inverno un viaggiatore, Marcovaldo, Le Fiabe italiane, Le lezioni americane, La trilogia dei nostri antenati e, ultimo, in fondo al ripiano, nell’angolo contro la spalla del mobile, Le città invisibili. Presi il piccolo volume, pagai e uscii con il libro in tasca. La copertina era orrenda. Il libro rimase nella tasca del cappotto per qualche giorno. Senza rendermene conto lo avevo dimenticato pochi istanti dopo essere uscito dalla libreria; qualcosa o qualcuno doveva aver attratto la mia attenzione, forse un passante o una situazione in strada che avevo deciso di fotografare. Sta di fatto che portai con me il libro da un capo all’altro della città, da un appuntamento all’altro, da una fotografia all’altra senza aprirlo.

Ma, come spesso accade, o come spesso si dice che accada, le cose non succedono per caso. Mi ricordai di avere il libro in tasca una sera in cui rientravo a casa in metropolitana. Seduto in fondo al vagone iniziai a leggere la prefazione:

“Nelle Città invisibili non si trovano città riconoscibili. Sono tutte città inventate; le ho chiamate ognuna con un nome di donna; il libro è fatto di brevi capitoli, ognuno dei quali dovrebbe offrire uno spunto di riflessione che vale per ogni città o per la città in generale”.

L’incipit mi parve chiarissimo, anche se dichiarava un’intenzione opposta a quello che cercavo con le mie fotografie, vale a dire la rappresentazione della realtà della città. Queste poche parole spostarono con decisione il mio punto di vista: forse non era cercando la città in quanto tale che l’avrei trovata, forse bisognava fare uno scarto e guardarla da un’altra direzione. Ma come? Mi affidai al testo di Calvino e mi lasciai trasportare nei brevi racconti seguendo l’ordine aleatorio del caso. Quando capitava, mi soffermavo sui dialoghi tra Kublai e Marco, poi subito voltavo le pagine alla ricerca di una nuova città in cui perdermi. Sorvolai Zaira, Irene, Procopia, Zobeide, Bersabea. Attraversai Argia, Fillide e Olivia, finché giunsi a Cloe.

“A Cloe, grande città, le persone che passano per le vie non si conoscono. Al vedersi immaginano mille cose uno dell’altro, gli incontri che potrebbero avvenire tra loro, le conversazioni, le sorprese, le carezze, i morsi. Ma nessuno saluta nessuno, gli sguardi s’incrociano per un secondo e poi si sfuggono, cercano altri sguardi, non si fermano”.

Estratti dalla serie: La città di Cloe. Parigi, 2008 di Francesco Acerbis

Alzai lo sguardo dal libro, e quello che vidi mi parve un’evidenza. Cloe era davanti ai miei occhi. Avevo varcato le porte della città, potevo visitarla , attraversarla e in qualche modo diventarne cittadino.

Quando arrivai a casa, lasciai scorrere sullo schermo le fotografie che avevo realizzato in metropolitana e lessi ad alta voce il testo di Cavino. Le immagini e le parole si parlavano e si completavano creando una terza città che prima non esisteva. Aveva senso. D’ora in avanti la serie si sarebbe chiamata la città di Cloe.

Per tre anni il libro restò ben custodito nelle mie tasche. In estate come in inverno mi guidava e mi aiutava a rendere visibili le città invisibili che Parigi conteneva. Mi suggerì come arrivare ad Argia e a Fillide, mi indicò Irene e mi guidò fino a Zaira. Quando non era d’accordo con le mie scelte, non varcava le mura della città e restava all’esterno guardandomi con un sorriso su cui si leggeva tutto il suo disappunto per i miei tentativi maldestri di aggirare gli ostacoli scegliendo la facilità. Altre volte mi spingeva pian piano indicando cosa guardare o suggerendomi una scelta formale che avrebbe rivelato la città nel luogo esatto in cui mi trovavo.

La letteratura era tornata, la fotografia doveva adeguarsi e, questa volta, non opposi resistenza. Comprai un taccuino più grande, incollai alcune fotografia della nuova serie che stavo realizzando e inizia a scrivere lasciando scorrere l’inchiostro blu dal pennino alla carta.

Scopri il film fotografico: https://www.francescoacerbis.com/citta-invisibile

Di Francesco Acerbis | 30/09/2025

Le fotografie sono state prese dal web e utilizzate esclusivamente a fini informativi.

Previous post

Joan Fontcuberta

Previous post

Joan Fontcuberta